بدأ الطعن في القرآن الكريم منذ اللحظات الأولى لإعلان النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة لنبوته ونزول الوحي عليه بالقرآن الكريم، فزعموا أن القرآن الكريم من كلام محمد صلى الله عليه وسلم وأنهم يمكنهم قول مثله لأنه يردد أساطير الأولين، قال تعالى: "وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إِن هذا إِلا أَساطير الأَولين" (الأنفال:31)، ثم زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن الكريم من بعض أهل الكتاب، وقالوا هو شاعر، وقالوا كاهن، وهكذا في سلسلة من الأكاذيب والافتراءات دون حجة أو برهان.

والسبب وراء ذلك أن القرآن الكريم هو معجزة محمد صلى الله عليه وسلم الكبرى والخالدة، وسر قوة الإسلام وتأثيره في البشرية، ولذلك استمر الطعن على القرآن الكريم عبر التاريخ من جميع أعداء الإسلام، حتى وصلت هذه الأكاذيب والافتراءات لعصرنا، وما هي في الحقيقة إلا تكرار لشبهات كفار قريش التي أبطلها القرآن الكريم في آيات بيّنات واضحات، وفنّدها الواقع والتاريخ والعلم، ولكن مَن كان الهوى إمامه والكذب والدجل سلاحه فلن يتوقف عن الطعن في القرآن الكريم، ويتمثل هؤلاء في عصرنا الحاضر بصنفين من الناس: المستشرقين الحاقدين، وهؤلاء غالباً شبهاتهم واضحة وأحقادهم معلنة ظاهرة، وصنف آخر وهم العلمانيون، أذناب المستشرقين من أبناء المسلمين، وهؤلاء طعونهم خفيّة وماكرة، وبسبب أسمائهم الإسلامية وخبثهم في الطعن تروج أحياناً شبهاتهم على بعض المسلمين بسبب ضعف الثقافة الإسلامية عندهم.

ولا يزال الطعن في القرآن الكريم هو منهج أعداء الإسلام المعاصرين، فها هو الحاخام الأكبر لإسرائيل سابقاً يخاطب مستجدّين في الجيش الإسرائيلي: "هذا الكتاب الذي يسمونه القرآن هو عدونا الأكبر والأوحد، هذا العدو لا تستطيع وسائلنا العسكرية مواجهته"، وقد أعلمنا الله عز وجل في القرآن الكريم بهذه الحقيقة القائمة لليوم، فقال تعالى: "وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وألغوا فيه لعلكم تغلبون" (فصلت: 26)، ولكن هيهات أن تكون لهم الغلبة على كلام الله عز وجل.

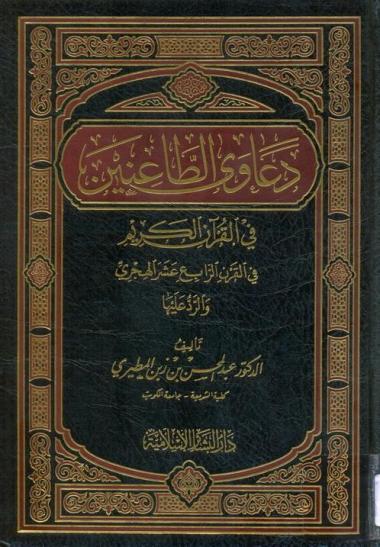

من أجل فضح هذه الشبهات والطعونات المعاصرة، والتي هي تكرار للشبهات القديم تصدى د. عبد المحسن بن زبن المطيري لرد هذه الشبهات في رسالته للدكتوراة والتي حملت عنوان "دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر الهجري والرد عليها"، من جامعة القاهرة عام 2003م، ثم طبعت بدار البشائر الإسلامية ببيروت في 2006، وهي تقع في 400 صفحة بخلاف الفهارس والمراجع.

قسّم الباحث رسالته إلى بابين نظري وتطبيقي، في الباب النظري بيّن الباحث أن تاريخ الطعن بالقرآن الكريم قديم يبدأ من بداية الإسلام، وليس هو اكتشاف جديد أو فتح علمي كما يظن بعض المراهقين فكرياً اليوم، وأن العلماء قد أفردوا لهذه المطاعن مباحث خاصة في كتبهم ومؤلفات خاصة للرد على الشبهات حول القرآن الكريم من فترة مبكرة من تاريخ الإسلام، فللإمام سفيان بن عيينة المتوفي سنة 198هـ كتاب بعنوان "جوابات القرآن"، وقبله للإمام مقاتل بن سليمان كتاب "الجوابات في القرآن" المتوفي بعد 150هـ بقليل، وهي مفقودة مع الأسف!!

وقد تنوعت مؤلفات العلماء المتقدمين في رد الطعونات على القرآن الكريم بين مؤلفات ردت الشبهات اللغوية والنحوية التي يكررها اليوم كثير من المبشرين والعلمانيين في مواقع الإنترنت، وبيْن مؤلفات ترد على الطعون والإشكالات الموضوعية والمعنوية. وقد أحصى الباحث 25 مؤلفا مطبوعا في رد طعونات الحاقدين على القرآن الكريم بين قديم وحديث، و24 مؤلفا مخطوطا لم يطبع بعد، و56 مؤلفا تراثيا مفقودا!

ومن خلال دراسته توصل الباحث إلى أن الطعن في القرآن الكريم ينقسم إلى قسمين، طعن حول القرآن وهو ما يتعلق بجمع القرآن الكريم وتقسيمه إلى مكي ومدني: والأحرف السبعة والقراءات العشر وإعجاز القرآن وهكذا، وهناك العديد من الكتب المتخصصة في رد هذه المطاعن، ولذلك لم يتعرض لها الباحث.

وإنما كان عمله على ردّ المطاعن من القسم الثاني وهي المتعلقة بالطعن على القرآن نفسه، من حيث دلالته وأخباره وحقائقه وقدسيته وحفظه، وهي نفس الشبهات التي تصدى لها القرآن الكريم نفسه ورد على أصولها.

أما الباب التطبيقي فقد خصصه الباحث للرد على المطاعن بردود إجمالية وتفصيلية، وقد وجد الباحث أن هذه المطاعن تتمثل في أربعة أصول أساسية يتفرع عنها جزئيات ومسائل، وأن شباب المسلمين اليوم لو أنهم طالعوا أي كتاب تعرض لهذه الشبهات الأربع الأساسية لما حصل ما نراه اليوم من شكوك وجدالات حول القرآن في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه الشبه الأربعة الأساسية هي:

1- نفي نسبة القرآن لله تعالى، وهم مختلفون، فبعضهم يقول هو من كلام محمد، وأنه نتيجة انفعالات عاطفية أو نتيجة تنويم ذاتي! أو تجربة ذهنية فكرية أو صرع! وبعضهم يقول القرآن ليس كلام الله ولا كلام محمد، بل نقله محمد عن غيره، ثم يختلفون في المنقول عنه هل هو شخص من أهل الكتاب السابقين أو من غيرهم أو من نسخ التوراة والإنجيل، ثم تكون نتيجةُ نفيِ إلهية مصدر القرآن اعتباره غير مقدس وقابلا للرد والمخالفة والنقد.

وهذا تكرار لشبهات كفار قريش، قال تعالى: "وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين" (يونس: 37) وقال: "قل ما يكون لى أن أبدّله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي" (يونس: 15).

ثم لو كان هذا كلام محمد فلماذا عجز العرب عن الإتيان بمثله؟ والأعجب من هذا أن محمدا تبرأ من نسبة القرآن لنفسه، فلماذا وهو قد أعجز معاصريه عن مماثلته؟ وقد رأينا القرآن الكريم يخالف محمدا صلى الله عليه وسلم في بعض الاجتهادات ويعاتبه عليها، فلو كان من كلامه لأخفاه وما دوّنه، مثل قوله تعالى: "ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض" (الأنفال: 67)، وقوله تعالى: "عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين" (التوبة: 43).

ومن تناقض هؤلاء الطاعنين بالقرآن أنهم يقولون: هو من كلام محمد العربي الذي أعجز العرب، ثم يقولون أخذه عن غير عربي من عبد أو غلام، قال تعالى: "ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين" (النحل: 103)، ولماذا لم يصدع المعلّمون لمحمد بالحقيقة ويحوزوا المجد بدلاً منه إذا كان قد نقله عنهم؟؟

أما فرية أنه قرأه في التوراة والإنجيل، فمعلوم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان أميّاً لا يقرأ العربية فضلاً عن اللغات الأخرى التي دونت بها التوراة والإنجيل، فلم تكن في عصره نسخة عربية منهما أصلاً!! وكيف تكون التوراة والإنجيل مصدرا للقرآن وهو يخالفهما في كثير مما جاءا به؟

فإذا بطل زعمهم أن القرآن من كلام محمد أو نقله عن غيره وثبت أنه كلام الله عز وجل، فكيف يجوز مخالفته أو نقده أو رده، إن القرآن الكريم إنما أنزله الله عز وجل ليكون حاكماً على البشرية بأسرها وليس المؤمنين فحسب، قال تعالى: "اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين" (يونس: 19) وقال تعالى: "وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق" (المائدة: 48). وكيف لبشر ناقص أن يعقّب على كلام الإله العليم الحكيم الكامل؟ "والله يحكم لا معقّب لحكمه" (الرعد: 41).

2- الشبهة الثانية، أن القرآن لم يُحفظ ويصلنا كما هو بل تعرض للزيادة والنقص، وهذه دعوى عارية عن الدليل، وقد تبنتها بعض الفرق الضالة قديماً وحديثاً ثم آزرهم المستشرقون وأذنابهم، وبرغم مرور أكثر من 1400 سنة على نزول القرآن لم يستطع أحد أن يدلل على نقصٍ أو زيادةٍ في القرآن، وقد اعترف بذلك المنصفون من غير المسلمين.

ولما عجزوا عن إثبات كذبهم بتحريف القرآن أو زيادته أو نقصانه، شغبوا بالحديث عن النَّسخ في القرآن الكريم، والنسخ معروف وثابت من قَبل القرآن الكريم في التوراة والإنجيل، فكيف يقبلونه هناك ويرفضونه في القرآن، أي تناقض هذا؟ ثم النسخ يكون في الأحكام الشرعية ولا يكون في الأخبار الدينية وهي العقائد أو الأخبار التاريخية وهي قصص الأنبياء وأقوامهم، فالنسخ لا يحدث تناقضا، بل هو تدرج في مراعاة الناس إما بالتدرج في المنع والحظر كمنع الخمر، فالنسخ جاء لتسهيل وقوع الامتناع الكامل على مراحل، وقد يكون النسخ للتسهيل والتخفيف كنسخ إباحة الفطر في رمضان بين آذان المغرب وصلاة العشاء فقط في أول الإسلام.

3- الشبهة الثالثة زعمهم أن في القرآن تناقضا، وهي كذبة كبيرة يروجها هؤلاء المبطلون دون حجة وبرهان وهي منفية في حق كلام الله عز وجل العليم الحكيم، لأن وقوع التناقض في القرآن يدل على البطلان وهذا مستحيل، ولكن بسبب الجهل أحياناً باللغة العربية وبكل القرآن يظن بعض الناس أن في القرآن تناقضا، وأما آخرون فيتعمدون الكذب والخداع في دعواهم ليلبّسوا على البسطاء من المسلمين دينهم ويشككوهم في الإسلام والقرآن.

فمثلاً قالوا: هناك تناقض بين قوله تعالى: "لا أقسم بهذا البلد" (البلد: 1)، وقوله تعالى: "وهذا البلد الأمين" (التين: 3)، فكيف ينفي القسَم بالبلد ثم يقسم به؟ وليس هذا بتناقض في الحقيقة بل هو جهل باللغة العربية، فليست هذه لا النافية، بل (لا) إذا جاءت في القسم عظّمته وأكدته، فهو لم ينف القسم بالبلد بل أكده بـ (لا)!! كقوله تعالى: "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما" (النساء: 65)، ولو حاولنا أن نقول أن (لا) هي للنفي وأن الله لم يقسم في هذه الآية لما أصبح لها معنى مفهوم، حاشا كلام الله عن ذلك!

وهو معروف في شعر العرب كقول طرفة:

فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر

وقد أورد الباحث الكثير من الأمثلة الباطلة التي يزعم الحاقدون أنها تدل على وقوع التناقض في القرآن وهي تناقضات في أوهامهم القاصرة والمريضة.

4- الشبهة الرابعة دعواهم أن القرآن الكريم يتعارض مع الحقائق الثابتة سواء كانت حقائق شرعية أو تاريخية أو كونية.

ومن أمثلة ذلك اتهامهم للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه ضال لقوله تعالى: "ووجدك ضالاً فهدى" (الضحى: 7)، وهذا تلبيس، فلم يكن في ذلك الوقت شريعة ونبوة حتى يكون محمد صلى الله عليه وسلم ضالاً عنها! فالضلال هنا لغوي وليس شرعيا، وهو يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن موافقاً لقومه حتى قبل النبوة فلم يسجد لصنم ولم يشرب الخمر ولم تكشف عورته، فكان منفرداً عن قومه لكنه لم يكن يعرف الحق بنفسه حتى جاءه الوحي بالنبوة.

ثم إن القرآن استخدم لفظة الضلال مع عدد من الأنبياء ولم يقصد بها الضلال الشرعي بل الضلال اللغوي وهو عدم المعرفة، قال تعالى على لسان إخوة يوسف في حق أبيهم يعقوب عليه السلام: "تالله إنك لفى ضلالك القديم" (يوسف: 95) والمقصود هنا الخطأ، وقال تعالى عن قتل موسى عليه السلام للرجل: "قال فعلتها إذا وأنا من الضالين" (الشعراء: 20) وأيضا المقصود الخطأ، فلماذا يريد هؤلاء وصْم محمد صلى الله عليه وسلم فقط بالضلال وليس الخطأ دون بقية الأنبياء؟ إنه الحقد.

ثم يزعم هؤلاء أن القرآن يتعارض مع حقائق التاريخ، ومما يكشف فجورهم أنهم يشككون بالشعر الجاهلي وتاريخ العرب، ثم يريدون محاكمة القرآن لتاريخ مجمعٍ على عدم ثبوته قبل ذلك بآلاف السنين، فأي منهجية علمية يتبعون؟ ويريدون محاكمة القرآن لما جاء في قصص التوراة والإنجيل التي تتناقض كلياً مع بعضها البعض بحسب اختلاف النسخ والترجمات، مما يؤكد أنهم يصدرون عن الهوى وليس العلم والمعرفة.

أما فرية تعارض القرآن مع العلم الكوني، فهي فرية عظيمة، إذ في هذا العصر ظهر كما لم يظهر من قبل موافقة القرآن الكريم للعلوم الكونية وسبقه المعارف البشرية في ذلك، رغم أنه نزل في زمان قديم لا معرفة له بهذه العلوم والحقائق، مما يؤكد على أنه ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو من عند الله الخبير العليم.

وقد أورد الباحث عشرات الأمثلة على هذه المفتريات وأبطلها، مما يلزم مَن أراد التوسع والاستزادة العودة للكتاب ففيه فوائد جمة.